Améliorez votre prise de décision avec Clymen

Améliorez votre prise de décision avec Clymen

Dans le domaine de l’action humanitaire, la coopération décentralisée est une approche

transformatrice et responsabilisante qui apporte de nombreux avantages. Ce modèle

innovant de collaboration, caractérisé par la répartition de la prise de décision et de

l’allocation des ressources, s’est avéré être un catalyseur de changement positif pour relever

des défis humanitaires complexes.

La coopération décentralisée responsabilise les communautés locales en les impliquant directement dans les processus de prise de décision. Cela favorise un sentiment d’appropriation et de responsabilité, garantissant que les solutions sont adaptées aux besoins spécifiques et aux nuances culturelles des populations touchées. Les acteurs locaux sont mieux à même d’identifier, de hiérarchiser et de mettre en œuvre des interventions adaptées à la situation particulière de leur communauté.

La Côte d’Ivoire offre un exemple parlant d’une décentralisation avancée en matière de développement humain. Dans le pays, il y a plusieurs axes stratégiques pour la réduction de la pauvreté et la décentralisation est considérée comme une priorité. En Côte d’Ivoire, “seize domaines de compétences sont confiés aux collectivités (correspondant aux OMD), signe d’un niveau de décentralisation avancé au regard des autres pays de la sous-région. Cependant, les moyens d’accompagnement n’ont pas suivi, créant des difficultés de fonctionnement des collectivités”.1

En temps de crise, la coopération décentralisée permet de réagir plus rapidement. La prise de décision au niveau local permet de s’adapter rapidement à l’évolution de la situation et de mobiliser immédiatement des ressources. Les communautés peuvent répondre rapidement aux nouveaux besoins, réduisant ainsi le délai entre l’identification d’un problème et la mise en œuvre d’une solution.

La commune du Soler située dans les Pyrénées-Orientales (7 600 habitants) travaille avec le département de Rufisque est, d’une part sur la préservation de la ressource en eau et le développement de l’agriculture sous serre photovoltaïque, d’autre part sur le tri et la valorisation des déchets par des solutions innovantes. Élus et techniciens français et sénégalais sont impliqués pour une gouvernance territoriale renouvelée.

En répartissant le pouvoir de décision entre différents niveaux, la coopération décentralisée minimise les obstacles bureaucratiques et rationalise l’allocation des ressources. L’aide parvient ainsi plus efficacement à ceux qui en ont besoin, ce qui réduit le risque de retards ou de mauvaise gestion associé aux approches centralisées. Les ressources peuvent être optimisées pour maximiser l’impact et répondre aux problèmes les plus urgents.

La coopération décentralisée favorise une compréhension approfondie des cultures, des traditions et des structures sociales locales. Cette sensibilité culturelle est essentielle à l’efficacité du travail humanitaire, car elle contribue à instaurer la confiance entre les fournisseurs d’aide et les communautés. Adapter les interventions au contexte spécifique garantit que l’aide est non seulement efficace, mais aussi respectueuse des valeurs et des coutumes locales.

Les structures médicales et sanitaires de nombreux pays de l’OIF présentant des traditions et caractéristiques communes. L’AIMF (Association Internationale des Maires Francophones) a ainsi apporté une aide directe de plus de 1,6 million d’euros aux collectivités d’Afrique et d’Asie pour leur permettre de mieux faire face à la crise du Covid 19. Ces projets ont concerné par exemple l’équipement de centres de santé en matériel sanitaire, la fourniture de masques produits par le tissu économique local, la sensibilisation des populations, ou encore la structuration des stratégies d’urgence.

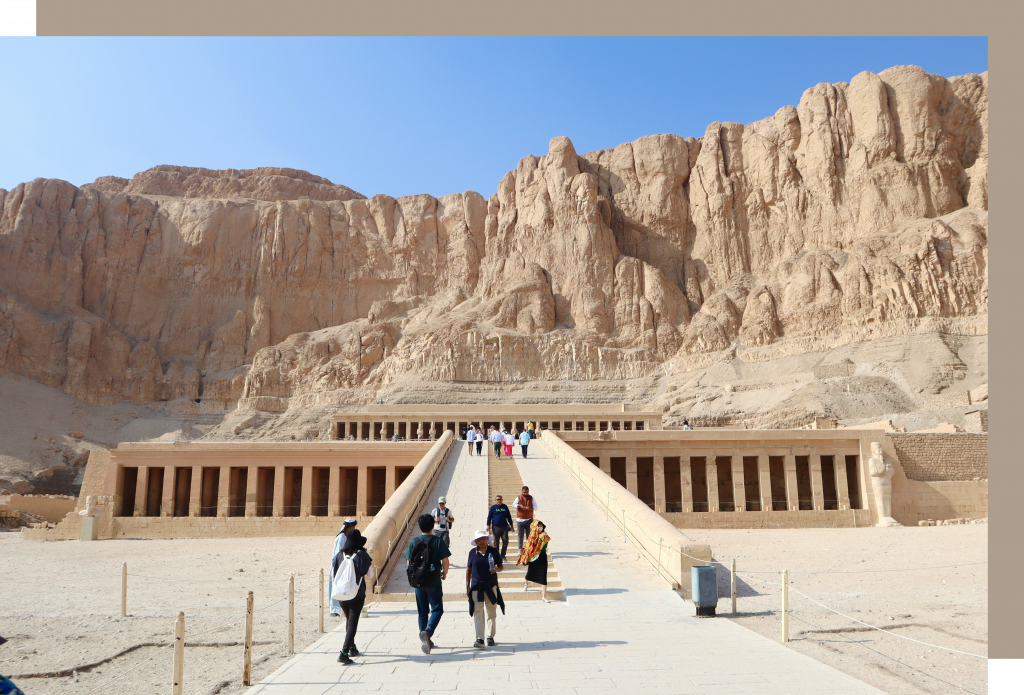

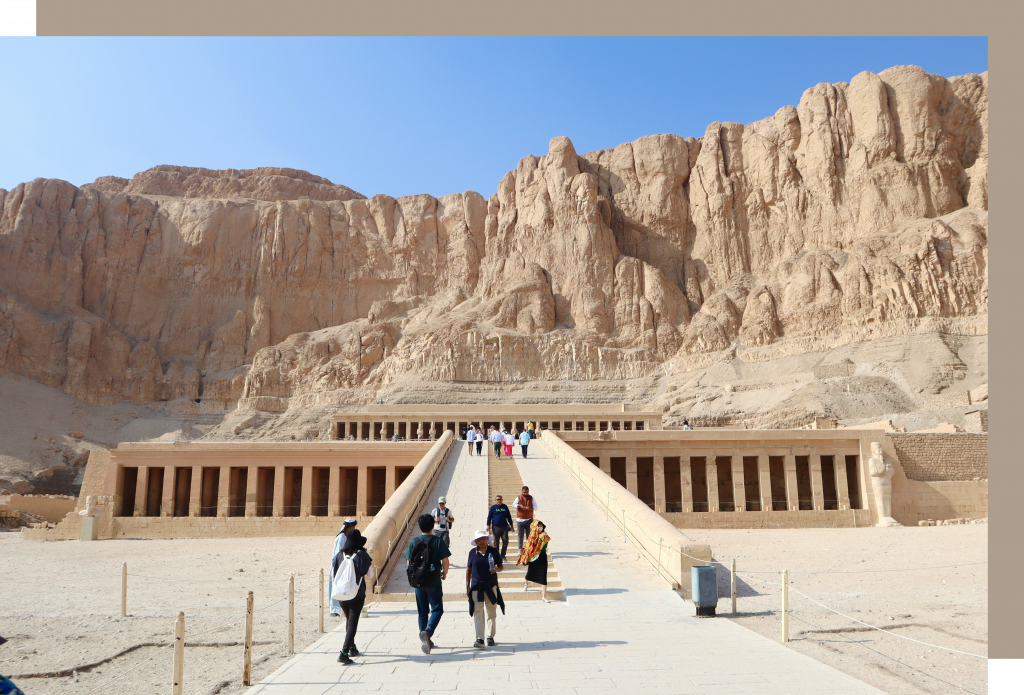

L’implication des communautés locales dans les processus de prise de décision favorise un sentiment de solidarité et de résilience. Les communautés deviennent des participants actifs à leur propre développement, ce qui conduit à la création de réseaux autonomes. Cette approche collaborative renforce les liens entre les communautés, ce qui leur permet de mieux résister aux défis futurs et de s’en remettre. Le projet Ksar TAFILELT en Algérie a eu pour objectif de restaurer certaines coutumes ancestrales basées sur la foi et le «compter sur soi» et qui ont permis aux oasis en général et à celles du Mzab en particulier de survivre dans un environnement hostile, et de bâtir ce qui est maintenant mondialement connu comme étant une Architecture Millénaire digne de l’appellation «développement durable». Plus de 1050 logements ont été construits pour établir une résilience basée sur la contribution des institutions sociales traditionnelles.

L’autonomisation des communautés locales par le biais de la coopération décentralisée réduit leur dépendance à l’égard de l’aide extérieure. En renforçant les capacités et les compétences locales, les communautés sont mieux équipées pour relever les défis futurs de manière indépendante. Cette évolution vers l’autonomie contribue au développement durable et à la résilience à long terme.

En conclusion, la coopération décentralisée apparaît comme un paradigme dynamique et inclusif pour les efforts humanitaires, offrant une série d’avantages qui vont au-delà de la réponse immédiate aux crises. En adoptant cette approche, la communauté humanitaire

peut construire des sociétés plus fortes et plus résilientes qui participent activement à leur propre développement, contribuant ainsi à un avenir plus durable et plus équitable.